美術館を考え続けるプロジェクト「ミュージアム・サロン13/アートと社会と未来について」 ゲスト渡邊太さん(社会学者)#1

鳥取県立美術館の開館を見据え、2015年から県内各地で開かれている「ミュージアム・サロン」。2022年3月27日には社会学者の渡邊太さんをゲストに、美術館の建設地である鳥取県倉吉市で行われました。聞き手は鳥取県立博物館主任学芸員・赤井あずみさん。

渡邊:今日は鳥取県立美術館のことも含めて、アートと社会学との関わり、という観点からお話をしようと思います。私は元々、社会学の中でも「文化」「宗教」を専門に調査・研究をしてきましたが、大阪にいた頃はいろんなアートNPOが華々しく活動をし始めていたような時代で、調査をするうちに彼らの活動へ関わるようになりました。この鳥取に来てから、当時出会った人たちと再会することも多く、「いろんなところが繋がっているんだな」と改めて思っています。

- そもそも、社会学部に入ろうと思われたきっかけは何だったんでしょうか。

渡邊:当初は「文学」や「哲学」の方向を目指していましたが、「おもしろいかも」と思って関西大学の社会学部に入学しました。その後、他大学の大学院に進学したのですが、国際的競争力をつけるために「大学院生を増やす」という政策ができたぐらいの頃で、僕らの世代ぐらいから「高学歴ワーキングプア問題」が話題になりはじめたんです。以前は「大学院を出て何年か助手をした後、どこかの大学で講師や教授になる」というルートがあったけど、大学院生が増えても大学の教員ポジションは増えなかったので、失業者がたくさん出てきてしまった。僕も大学院を出ていろんな大学に応募したけど、雇用先が決まらずに非常勤講師を掛け持ちする生活が続いていました。

渡邊:そんな時、吉澤弥生さんという文化社会学者の方に誘われて、大阪の「地域文化に関する情報とプロジェクト(npo recip)」へ参加することになりました。そこはアートに関する情報発信やイベントの記録に特化したNPO団体で、「NAMURA ART MEETING」というプロジェクトをきっかけに関わるようになりました。一方で、僕は非常勤を掛け持ちしながらフラフラしていたんですが、とある事情で喫茶店をやることになりました。前の店主が「太陽」というカフェをやっていて、たまたま近くの専門学校に非常勤で通っていたので、帰りに寄ったりしていたんです。「太陽」は、靴を脱いで玄関をあがって、知らない人同士でコタツに入ってお茶を飲むようなカフェで、店主も人を繋ぐのが上手いようなタイプだったので、ちょっとしたコミュニティが生まれていました。ただ、やっぱり経営が苦しくて、店を閉めようか…というときに、僕も「場所がなくなるのは寂しいしもったいない」と思っていて、ちょうど定職も無かったので「じゃあやります」という流れで、土日だけ営業する形式で「大淀南借家 太陽2」というお店をやることになりました。

- それは、研究として取り組んでおられたんでしょうか。

渡邊:社会学は「人が集まる」ということがテーマなので、そういう面も確かにありました。その頃は「カフェブーム」とも言われていた時代で、外資系のチェーン店に対抗して、個人経営のちいさなカフェがライブ演奏のイベントをやったりしていたので、当時の大阪には「カフェが文化の拠点になっていく」みたいな流れがあったんです。そういうところもおもしろいと思って、カフェの営業と並行しながらアートNPOのリサーチをやっていました。

渡邊:90年代の終わりに、ビルをまるごと遊園地にした「フェスティバルゲート」という娯楽施設ができました。狂気的な発想の遊園地をつくったら、完成した頃にバブルが崩壊してしまった。最初は珍しいからお客さんが来るけれど、すぐに集客が減って、テナントもどんどん撤退していって、ゴーストタウンになったんです。

- フェティバルゲートのジェットコースター、乗りに行ったこと思い出しました。私が大学に入学した時…1994年はすでに景気が悪くて、卒業する頃にはもっと良くなっているかな、と呑気に思っていましたが、もっと悪くなってしまいました。

渡邊:どんどん悪くなりましたね。「失われた30年」と言われたりして。このフェスティバルゲートを有効利用するために、大阪市とNPOが協働して芸術文化事業を推進する「新世界アーツパーク事業」というプロジェクトが、2002年から本格的に始動しました。アートNPOは「公設民営」という方針で社会とアートを繋ぐ試みを実践してきましたが、フェスティバルゲートの運営継続は難しいのが現状でした。2005年、ついに大阪市から「アートNPOには撤退してもらって、建物を取り壊そう」と打診されるんですが、そこで僕たちは「いや、ちょっと待ってよ」というツッコミを入れました。「新世界アーツパーク事業」が始動して3年間、地域との交流も増えてきたところだったから、「この場所をみんなで考えていこう」という議論を公開の場で行う「新世界アーツパーク未来計画」を立ち上げたんです。

- この2000年代前半とか90年代とかの雰囲気は、肌感ですごくわかります。当時、大阪でアートNPOが盛んだったというのはきちんと知らなかったけれど、アートが花開くための「種まきの時期」だったような気がしています。

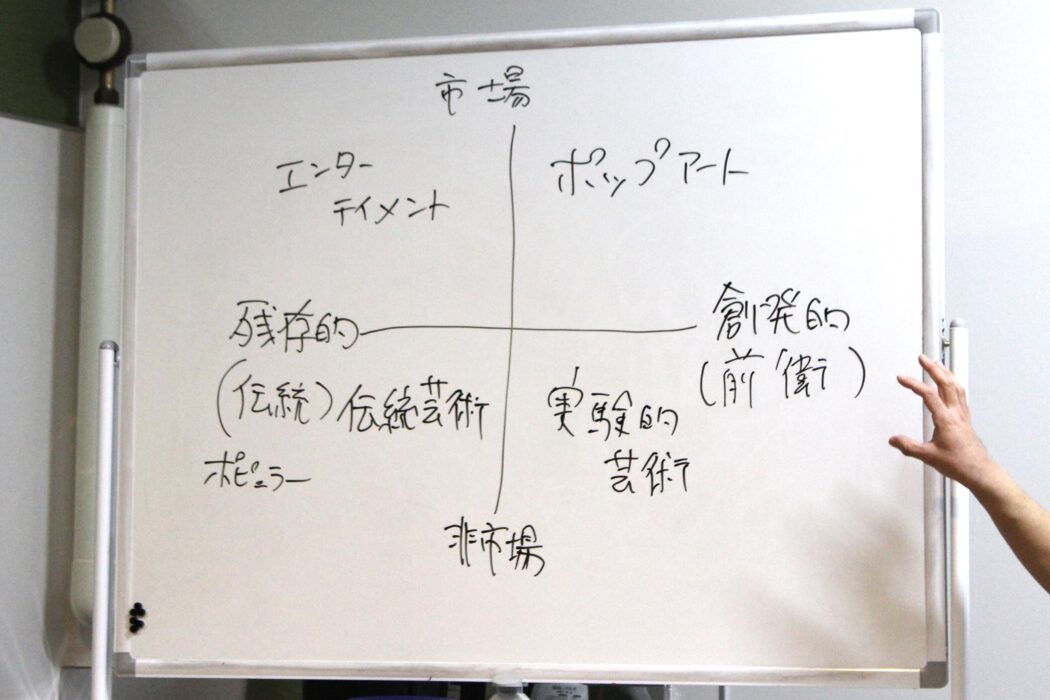

渡邊:そうですね。あの頃に撒かれた種が、今に繋がってきているんだと思います。バブルが崩壊して経済がどん底になってきたところに、民間の中から前衛的な芸術が生まれてくるというのは象徴的ですよね。「社会がどん底になっていくと、芸術は爆発するしかない」みたいな面があるんじゃないかと思います。ちなみに、吉澤弥生さんは「芸術は社会を変えるか?」という本の中で、「社会の公共性にとってアートNPOやパブリックアートの活動がどのような意味を持っているか」ということを、以下の図のように考察しています。

渡邊:縦軸が「市場(マーケット)」か「非市場」か。横軸が「創発的(前衛的)」か「残存的(伝統的)」か、という軸です。たとえば、市場で残存的……いわゆる、ポピュラーなものが「エンターテインメント」、非市場で残存的なのが「伝統芸能」ですね。クリエイティブ(創発的)でマーケット(市場)がポップアート。この図でいうと、右下にある「お金にはならないけれど尖がっている」というのが、様々な「実験的(前衛的)芸術」にあたります。「公共性」を考える時、大抵は「お金になって多くの人にも受け入れられる」という点で「エンターテインメント」の領域に限定されますが、本当の意味での「公共性」って、実はここにある全部を含めたことなんじゃないか、と思うんです。市場価値ばかり考えて伝統芸能や実験的芸術を無視していると、徐々に社会の価値観が弊害になって、寛容性・多様性に欠ける社会になっていくし、やっぱり公共的ではないと思います。

大阪のアートNPOの活動も「税金を原資としてどういう意味があるのか」とさんざん言われましたが、「非市場の分野についても考えていかないと未来には繋がらないのではないか」というようなことを言いたかったわけです。公共施設の民営化については、東京の宮下公園が象徴的ですね。渋谷駅がすぐ近くにあって、元々野宿者の方が多く生活されていた公園でもあったんですが、区が公園の管理運営を外資系のスポーツメーカーに委託することになりました。半分ぐらい改装して、有料のフットサルコートとスケートボード場ができたんですけど、当然それに対して反対運動も起こるわけです。民間が管理運営をすることになると、結局入園料をとるようなシステムになってしまって、「公園って誰もが自由に使えるはずなのに、お金を払った人しか使えなくなったら公共じゃないじゃん!」というふうに反対運動も大きくなるんです。

渡邊:その後、東京オリンピック対策で「とにかくホテルが足りない」というので、東京は空き地があればビルを建てていく、という状況になっていきました。それで今度は、宮下公園をショッピングモール併設のホテルにしてしまった。「公園」の部分は空中庭園的なスペースになっていて、一応体裁を残してはいるんですけど、もはや商業空間でしかない、という。大阪城公園でも、敷地内にあった無料のベンチが有料で座れるカフェの座席へ置き換えられていっています。オシャレなスペースは増えていますが、誰もが使える「公共性」という観点からすると、著しく制限されていて、後退している状況だと思います。県立美術館に向けて民営化を批判していいのか、という気持ちにはなりますが、どれだけ美しいことを言っていても、企業である以上は利益を追求しなければならない。だから「民営化」に対して倫理的な部分で「市民がツッコミを入れ続ける」というのは大事なことだと思います。

〈つづく〉

渡邊 太 / Futoshi Watanabe

鳥取短期大学国際文化交流学科教授。専門は社会学。地域文化、民俗宗教、社会運動に関心をもつ。著書に『愛とユーモアの社会運動論』(北大路書房)、『既成概念をぶち壊せ!』(共著、晃洋書房)、『芸術と労働』(共著、水声社)、『聖地再訪生駒の神々』(共著、創元社)など。