鑑賞者の生活から「アート」の所在を探る

トットローグ×鳥取県立博物館企画展「アートって、なに?」レポート

2024年8月18日、鳥取県立博物館の企画展「アートって、なに?―ミュージアムで過ごす、みる・しる・あそぶの夏やすみ」とコラボレーションし、対話の場「トットローグ」を開催。「アートって、なに?」をテーマに、午後の光の中でゆったりと語り合いました。今回のレポートでは、ファシリテーターを担当した谷口茉優さんが対話の様子を振り返ります。

2024年夏、鳥取県立博物館で開催された企画展「アートって、なに?ーミュージアムで過ごす、みる・しる・あそぶの夏休み」とのコラボレーションとして、県立博物館のカフェスペースで、タイトルの「アートって、なに?」をテーマに座談会を行なった。まずはじめに私が、「アートって、なに?」というテーマで座談会のファシリテーションを依頼されたときは、少し荷が重いと感じた。このテーマで参加してくれる人々は少なからず「アートとはこういうものだ」という道標を求めているのではないかと思ったからだ。

私は美術大学の出身であるが、アカデミックに芸術を学んだ経験はない。制作はしていたが、個人的な見解を「これが正解です」と語るほどの強度はないと感じている。社会に出て約2年半、パブを併設したゲストハウス「Y Pub&Hostel」のエリアマネージャーとして働いている私は、私なりの定義でいえば、この職場での仕事もアート活動だと考えている。客を想像してコーヒーを淹れること、日々感じたことをイベント企画に昇華すること、料理を振る舞うスタッフを支えること、これらすべてが私にとっての制作である。しかし、一般的にはアート業界から遠く離れた宿泊業界で働く会社員として映っているだろう。それほど私の中の「アートって、なに?」の見解は緩やかに存在している。そんな自分に、この「アートって、なに?」の座談会のファシリテーションを任せてもらえたのだから、期待されているのはこの「緩やかさ」なのではないかと感じた。

現代アートはよくわからないから敬遠するという人が多いと聞く。その一方で、具象絵画ならわかるという人も多いが、上手に描けていること以外に「この作品の何がわかるのか」と問われると、わかりやすいと思っていた具象絵画もたちまち難解なものに変わってしまう。「アートとは」という問いに対する答えは人によって異なり、「人って何?」というくらい主語が大きいものだと感じる。ただし、言葉は便利なもので、人によって捉え方が違っていても「アート」の三文字でとりあえず会話が成立してしまうことがある。

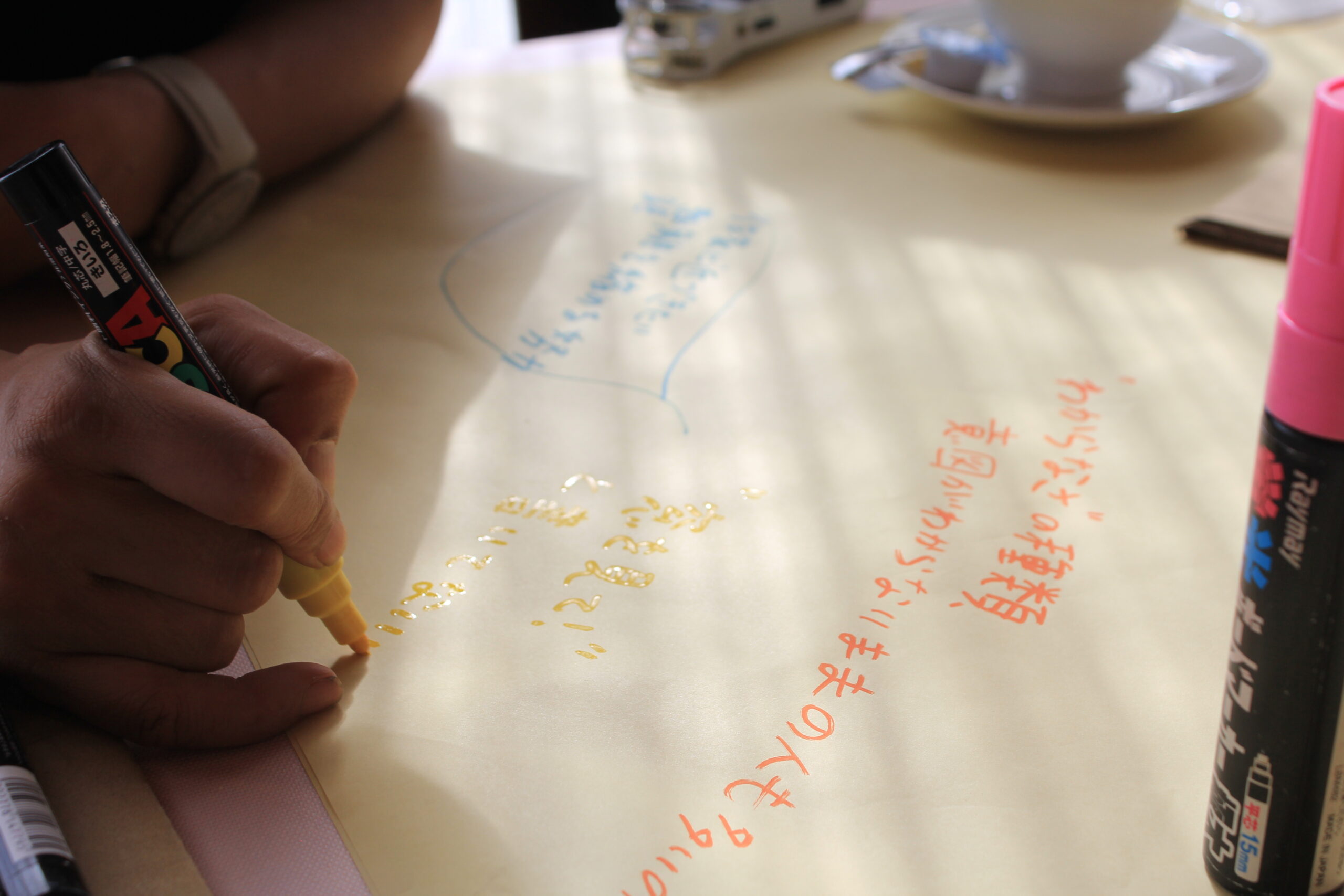

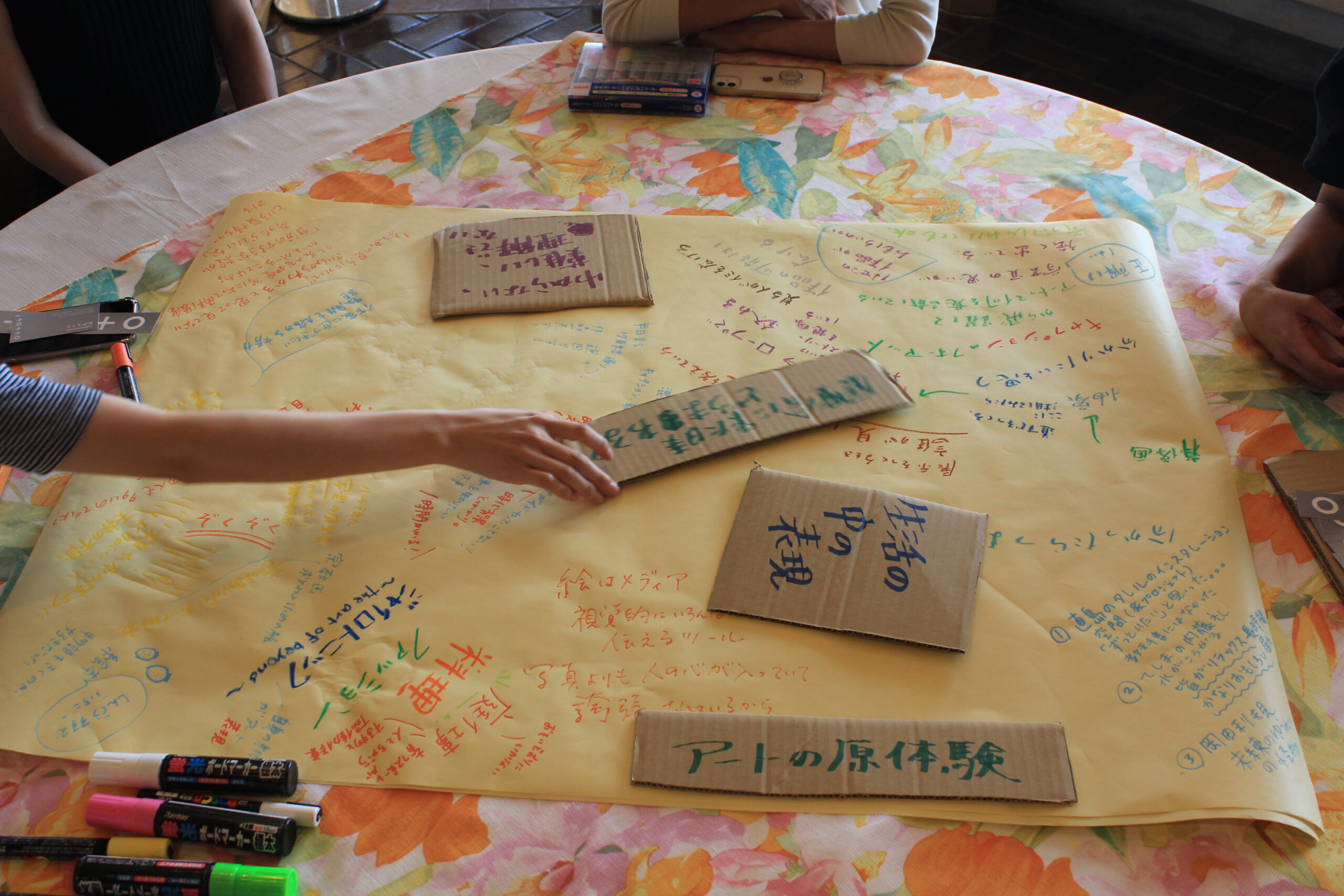

今回のワークショップでは、「アート」という単語を使わず、みんなの日常生活やこれまでの経験の中で遭遇してきた「アートかもしれない体験」をシェアする場になればと考えた。ワークショップの形式は、コレクティブ「ヴァルナブルな人たち」が行なっていたワークショップ『井戸端の庭』を参考にした。机に模造紙を敷き、トークテーマを書いた段ボールをテーマが隠れるように適当に配置する。参加者は一枚ずつ段ボールをめくり、出たお題についてお茶やお菓子を食べながら対話し、話した内容を模造紙にメモしていく。ワークショップが終わる頃には、この時間にシェアされた「アートって、なに?」が可視化される。過去の体験を話すなど、自己開示を求めるため、極力緊張を和らげる仕掛けを作りたかった。書いたお題は、「アートの原体験」「わからない、難しい、理解できない」「展覧会に来た時どうまわる?」「生活の中の表現」の4つ。2時間のワークショップで、参加者は7名だった。

最初のお題は「わからない、難しい、理解できない」。作品を見たときに自分の頭の中でどうしても引っかかりがなく、全く理解できず共感もできないとき、参加者がどう対処しているのかがシェアされた。次第に、展示されていた飯川雄大の『デコレータークラブ』の作品をもとに話が展開された。「作家は、苦戦する鑑賞者を見て笑っていそう」「子供達の方が仕組みをすぐ理解していた」「仕組みを理解したとして、この作品を理解したことになるのだろうか」といった感想と問いが共有された。その中で、参加者の1人が「私はそもそも理解できると思っていない」と発言した。この発言に共感や納得する声が広がり、理解を諦めることは一見ネガティブに思えるが、「わからない」という状態にどう折り合いをつけ、どう向き合うかが重要だという新しい視点が浮かび上がった。また、作品を受け入れられるかどうかは、その時々の自分のコンディションによって変わるという意見が出たとき、新しい発見をしたと感心している人もいた。

「アートってよくわからない」という意見と同じくらいに、「展覧会の見方がわからない」という話もよく耳にする。このお題を挙げたのも、こういう意見が多いだろうと考えたからである。しかし、実際に話を聞いてみると、参加者それぞれが「順路通りに歩いて好きなものだけをもう一度見にいく」「逆走する」「テキストをひたすら読む」「テキストは全く読まない」といったように、明確なマイルールを持っていることがわかった。みんな好きなように鑑賞し、興味がないものは素通りしている。想像以上に自由に楽しんでいた。「アートの原体験」というお題では、参加者それぞれの回答に、その人らしさが表れていた。「小学生の時にみた〇〇という作家の展覧会が原体験です」と具体的に答える人もいれば、「全く覚えてないけど、最近見た演劇が衝撃的でこの先も忘れられないと思う」と答える人もいた。詩や、幼少期に見た木目が顔に見えたという体験を語る人もおり、その回答を聞くたびに、その人はアートをどう捉えているのかが腑に落ちる瞬間だった。

ちょうど4つ目のお題をめくったタイミングで時間が経過し、ワークショップは終了した。あっという間の2時間だった。初めの自己紹介では、「アートなんて全然わからなくて」と消極的だった人や「展覧会にはたまに行くくらいです」と答えていた人が、他の人の経験を聞くうちに、「それなら私もこんなことを思っている」と意見をどんどん話すようになったことが印象的だった。「アート」という言葉にとらわれず、各々が経験してきた出来事が「アートって、なに?」の回答として模造紙に浮かび上がっていく様子は、こうでないといけないという縛りを緩やかにほぐしてくれる作品と似た体験であったと感じる。今回見えてきた答えは、あくまでこの日の参加者たちが、その日その時のコンディションで共有したものである。同じテーマで同じ人たちが集まったとしても、また異なるものが見えてくるだろう。それほど、アートとは定義が緩やかなものだと理解している。

トットローグvol.21「アートって、なに?」

日時|2024年8月18日(日)15:00-17:30

場所|カフェ・ダール ミュゼ(鳥取県鳥取市東町2丁目124番地 鳥取県立博物館内)

主催|鳥取藝住実行委員会

助成|中国5県休眠預金等活用事業2021