鳥取×ヨーテボリ

クラフトエクスチェンジプロジェクト2025

Work in Progress 展示&発表会

スウェーデンのヨーテボリのアーティスト6名が鳥取市鹿野町に滞在し、県内各地の工房を回りました。手仕事や自然から得たインスピレーションを取り入れた作品を「クチュール鹿野」で滞在成果として公開。3月7日に行われたプレゼンテーションと会場の様子をレポートします。

展示会場の「クチュール鹿野」は、かつて洋装店だった場所です。現在は、ギャラリーと滞在制作できる空間に生まれ変わり、ガラス戸の内へと街道を行く人々を誘います。入口を入ったカフェスペースでは、アーティストのみなさんの振る舞う温かいお茶とお菓子に、小学生から熟練の職人さんまでテーブルを囲んで憩う優しい時間が流れていました。

奥のスペースに足を踏み入れると、作品が展示されています。6名は、西は境港市から東は岩美町、南は八頭町、智頭町まで、鹿野を拠点にさまざまな工房を訪ね、職人や地域の方々や周囲の自然に触れました(滞在制作の経緯はニュース記事「鳥取×スウェーデン 工芸で交流 展示発表会 3月7・8日開催」を参照ください)。

今回は5名のアーティストが自身の作品への思いと、この日すでにスウェーデンへの帰路についたというクラーラ・ロード(Klara Lord)さんの制作物についてプレゼンテーションを行いました。

天井から床までの広がりを意識させ様々な素材を示したのは、紙とテキスタイルによる制作を行う平田章悟さんです。平田さんは京都で育ち、27歳のころからスウェーデンで活動しています。

鳥取で見つけたテーマは、楮、柿渋、藍染の3つです。それぞれの素材や技術を学び理解した上で、スウェーデンで技術を応用したいと話します。その一つが因州和紙を製造してきた中原商店(鳥取市青谷町)とのコラボレーションです。まず平田さんが数枚の和紙を重ねて光の入り方が表現するスケッチを作り、それを元に中原商店の技術を用いて和紙を創作。一枚の和紙の中に、光のグラデーションが浮かび上がっていました。

また素材としてスウェーデンにはない杉の木にも注目しているといいます。日本の伝統を改めて見つめ直そうとする好奇心に溢れた作品と提示された素材、そして平田さんがこだわっているという「原点としての円」が形や大きさを変え随所に表れ、心に迫ります。

陶芸に向き合うクラーラ・ロード(Klara Lord)さんは、古い瓦や食器、タイルなどの廃棄物を素材として選択。また、因久山焼窯元(八頭郡八頭町)の土を用いて形を作り、洗濯用の洗剤や杉の木くずなど現地で見つけられる原料や廃材を表面に散りばめた立体を展示しています。焼き物の表面に施される釉薬に関心があり、焼成した際どのような色が表れるのかといった実験に強い興味を持っているそうです。木くずや釉薬の成分を含んでいる洗剤がどのような変化をしていくのか、土の色の行方に好奇心は尽きません。

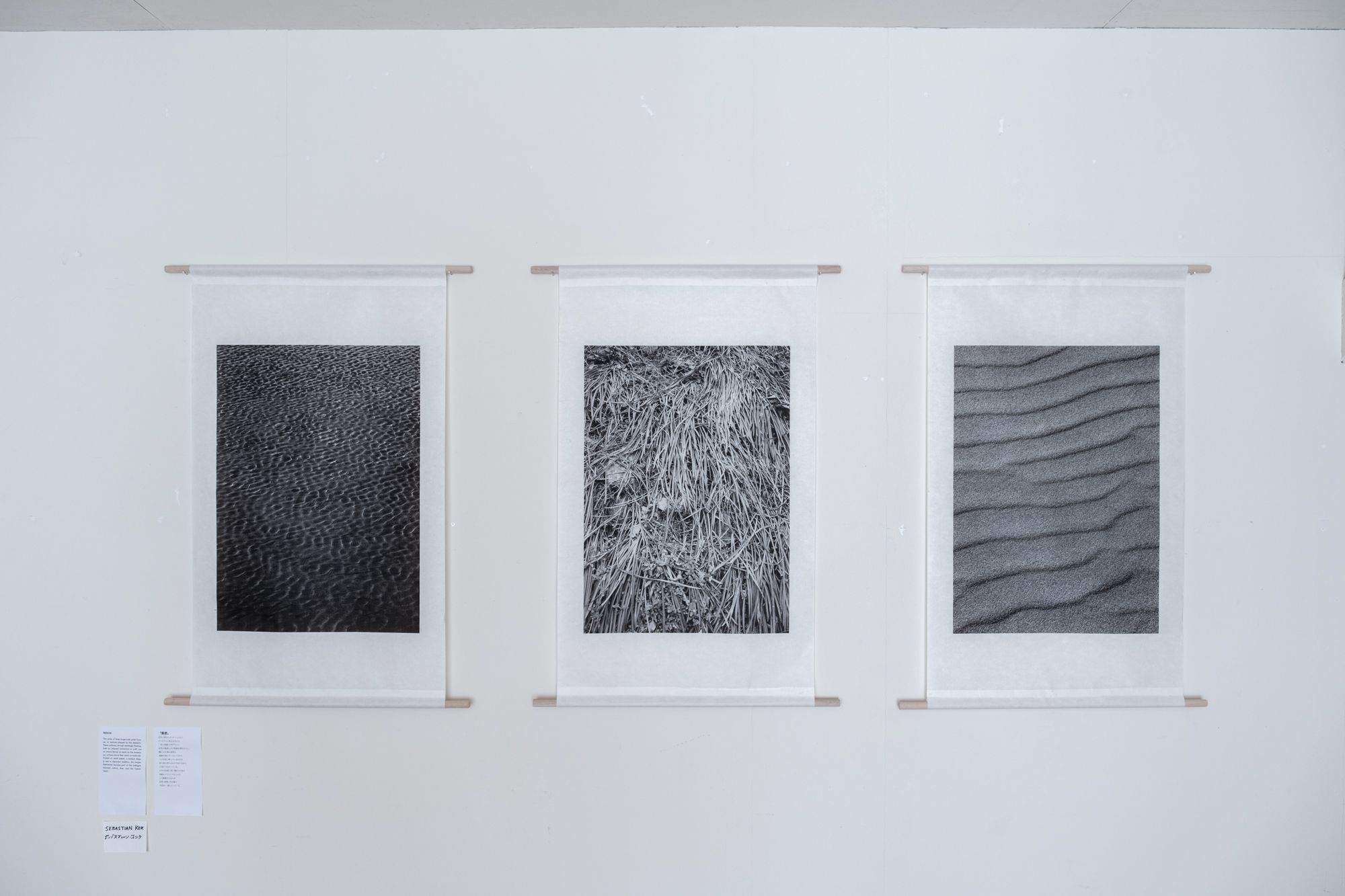

そして、記憶をテーマに写真を取り続けていると話すのは、セバスチャン・コック(Sebastian Kok)さんです。伝わってきているものが途絶えてしまうと、それを復刻させることがいかに難しいかを指摘しました。スウェーデンでは自分の記憶の中にある重要なシーンを俳優に再現してもらい、その様子を撮影した写真作品を発表するなどしてきたそうです。

鳥取ではフィルムカメラとデジタルカメラの両方で撮影し、フィルムはスウェーデンで現像する予定。発表会では、デジタルカメラに切り取った鳥取の自然を、TSP(鳥取市)の手すき和紙に印刷する技術を活用して因州和紙の上に表現しました。白い壁に掛けられた3枚の写真は、床の間に飾られる掛け軸のよう。素材と題材がどう影響を与えるかにも興味を感じており、素材である和紙の質感と題材となっている風景の両方を大切に扱い、互いに響き合う関係を引き出すことで自然について立ち止まり考えるきっかけを提示しています。

エスビョーン・グリップ(Esbjörn Grip)さんは、因州和紙伝承工房 かみんぐさじ(鳥取市佐治町)で購入したスケッチブックに、ドローイングやアイデアをメモ。愛用のペンとの組み合わせが気に入っており、スウェーデンでも使い続けたいといいます。

そのアイデア帳から誕生したのが、木工家具を作る藤本順正さんとのコラボレーションです。二人が加工した複数枚の板は、ロープと組み合わさることで、使用するために十分な強度を持った椅子や机に姿を変えます。「組み合わせ次第でゴミ箱のような使い方もできます。用途を広げていこうとアイデアを練っています」とにこやかに話す様子からは、藤本さんとの作業がかけがえのない共創の時間だったことが伝わってきました。

ソフィー・カールソン(Sofie Karlsson)さんは、藍や柿渋での染色、絣の模様の繊細な揺れに惹かれたと話します。布を組み合わせたタペストリーは、弓浜絣の工房ゆみはま(境港市)で出会った絣の模様にインスピレーションを受けて制作したもので、後ろの空間に移ろう影の美しい作品です。ポケットになっている部分もあり、綿を入れることで立体として立ち上がらせることも構想しています。

滞在中は工房に出かける時間がほとんどで、自身の展示の準備に着手できたのは3日間ほどだったそう。スウェーデンに戻り、染色した糸や布などの素材で幅や高さ、厚みのある大きな作品へと仕上げていきたいと語ります。スウェーデンの自由な教育で育まれたアーティストの発想と、日本に伝承されてきた手仕事が結びつくことによる新たな可能性が胸を打ちました。

「工芸に強い気持ちを捧げている方々がたくさんいることに刺激を受けました。新しい素材や技術で制作を味わいたいと思います」と話すのは、サラ・ウォルステッド(Sara Wallstedt)さんです。

今回は藍染の布や絣、和紙に金属を掛け合わせる作品を展示されました。生地にワイヤーを入れたり挟み込んだりすることで、さまざまに形状を変えることができることから、今後は可塑性のある立体作品への展開を見据えているといいます。藍染の破れを金属の線で縫い合わせたことで、偶然にも金継ぎを思わせる風合いにも目を奪われます。

来場者からの鳥取の印象についての質問には、人口最小県にもかかわらず多くの工芸が息づいていることへの驚きがあると話す6名。スウェーデンでは技術を家族で受け継ぐことはほとんどなくなり、作家は自ら方法を選び創作を行っているそうで、鳥取の「豊かさ」や「生きている工芸」について口々に表現されました。

各地の工房でさまざまな技術に触れ感じたインスピレーションから、各々の創作の過程を示した今回の展示。鳥取の工芸へのまっすぐな関心と、6名の自由な創作意欲が尊重され、新しい作品へと展開していく様子にすがすがしさを感じました。作品はスウェーデンに持ち帰り完成に導かれ、2025年秋に「ヨーテボリ国際ビエンナーレ」で発表される予定です。これまでの成果や今後の活動は、instagram(@tottorigoteborg_craft )にて知ることができます。

プレゼンテーションの間、展示室はたくさんの方で賑わい、中には滞在中に交流を深めた県内各地の工房の方や、鹿野に暮らすみなさんの姿も。展示終了時刻までアーティストや来場者同士で、世代や活動分野を超えて語り合いました。

そして、カフェスペース横のホワイトボードには、地図と滞在中の訪問先のリストが書き込まれており、6名の3週間の滞在の足跡を見るようでした。こんなにも長い距離を移動したんだと驚くと同時に、スウェーデンへと伸びていくだろう未来への道を想像せざるをえませんでした。もちろん肩の力を抜いて、フィーカを楽しみながら。

写真:Sebastian Kok セバスチャン・コック(フォトグラファー)

構成:水田美世

参加アーティスト|

Esbjörn Grip エスビョーン・グリップ(木工・木彫・ドローイング)

Shogo Hirata 平田章悟(テキスタイル・紙)

Sofie Karlsson ソフィー・カールソン(テキスタイル)

Sebastian Kok セバスチャン・コック(写真・絵画・アーカイブ)

Klara Lord クラーラ・ロード(陶芸)

Sara Wallstedt サラ・ウォルステッド(金属彫刻)

鳥取×ヨーテボリ

クラフトエクスチェンジプロジェクト2025

Work in Progress 展示&発表会

日時|2025年3月7日(金)ー8日(土)12:00-17:00

会場|アートCUBEクチュールシカノ(鳥取市鹿野町鹿野1321)

〈プレゼンテーション〉

日時|2025年3月8日(土)14:00-17:00

*フィーカ(スウェーデンのお菓子・軽食)付

協賛・助成|

NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会

奥心舎

スウェーデン芸術家助成委員会

エストリッド・エリクソン財団